我在1928至1948年的文化学习期间(大、中、小学和专业的“国学”.在所有的可用期间),同时又进行了我国民族自己传统的有关养生(吐纳引导),健体(包括医疗体育)和有关武艺技术的学习。

一个契机

l935至1937年间,我参加了当地 (天津市)汇聚武术、拳击、相扑、柔术、剑道、现代技巧等等经常举行表演和赛事的“青年会”,并成为其会员,这使我进入了一个满目国内外精英展现的广阔天地。

在此前后,我曾经学练过传统武术的若干拳种(形意拳、太极拳、八卦拳、少林类的太祖拳、迷踪拳、弹腿、花拳、擒拿、操打等等。同时也进行着属于现代项目的拳击、技巧等各类活动。

追溯当时,面对着文化学习、体育锻炼和所见所闻,有一种心理状态却是经常出现的,抛开文化求知方面不谈,在自己所从事的中、西方锻炼上.抚躬自省,在身体的状态上总是感觉着“虚渺若空”……

一个机遇

1937年初,由于我常在当时的《新天津日报》、《晚报》上揭秘,不断去报社领奖,认识了该报社社长——当时的“名流”刘子清先生,经过他的郑重推荐,使我拜人了河北固安萧海波门下学习武艺,刘子清先生充任了我的“引进师”.

萧海波先师,河北固安人.1862年生,1880年在家乡学武未精.于1881至1888年人辽西红罗县山区“少林下院”学八卦掌专业,艺成后人京城庄亲王府任亲王的武艺教师。]911年清亡后,萧氏返乡。1925年后,经天津“中华武士会”(近似全国性的武术协会)主持人张占魁特约到津以昭示世人有关八卦掌这一拳种的真实源本。萧海波实际上是将八卦掌拳种由山区民间带人京城的第一人。

上世纪20年代中,刘子清先生在《新天津晚报》上先后刊出了两个栏目:第一个栏目是刘子清笔录、萧海波口述的他在清代王宫所接触的武林事迹,以笔记小说的形式.连载题目是《江湖故事记》,后成书为上、中、下三册。第二个栏目在第一个栏目的轰动下,引起了一个说书人向刘子清申请,要求说书取《江湖故事记》中被萧海波引人工宫的董海川其人.因刘子清主持《江湖故事记》中有关人物事迹的刊载版权属于萧氏,可以更名叙述。由此社会上才出现了“童林”二字(这一连载小说名为《雍正剑侠图》)。

1937至1944年,我从萧海波先生按程序学练八卦掌。所谓程序.是这一拳种原传八个组合(称作“母式”),每组合内含八个衍生式(称子式),计数的话,可共定为六十四式.以象八卦之数,学练者须依次前进;八个组合大体卜反映中国武术自宋以来的历史演进次第,即桩功、打拳、打掌、练腿、练腰、练滚、练走步、练对抗时的游走变动.今天人们所见到的八卦掌只是第七组练走步一法俗称“转掌”。上述一个契机,使我有幸通过青年会置身于国内外体育强项精英之林;一个机遇,使我有幸投入了传统武艺近百年难逢匹敌的名门——解放前总管中国武术的第一把手孙禄堂大师有言:八卦掌的出现(此拳种是清末出现的)是百家各派功法的“万法归宗”,而萧海波的武艺。清末第一个传人帝都,世人才知道有此拳种.

一个突破点

在我从萧海波学艺之前,已接触了属于中华武术的八个名拳种及西方体育属于对抗性的拳击和发展体能最全面技巧的两个大项目。然则.在发展人体体能上,一个恒常萦绕着我的问题,即在技能技巧上除了一些可测度的外在方面外(指标器物上的高低轻重读数等),循躬自省,毫无充实之感。

我从萧氏学艺前所接触的八个传统拳种中,其中也有赛场名将诸如八卦掌传人一人(北平擂台赛第二名).霍元甲迷踪拳同门传人(我的表叔.南京擂台赛选拔为镇江国术馆教练)。曹锟总统府太祖拳武术教师(天津赛场选拔录用的武师)广布天津大、中学任武术课的河北名拳、形意拳李氏二杰的继承人(南京擂台赛选拔任教者)等人,此外,我所习练的西方体育拳击一项,就是在占据天津的八个外国兵营给属于十几个国家的士兵任数年以上陪练员的杨瑞丰(上世纪80年代国家级拳击权威人士半数以上皆是出自此人门下)。

上举诸般传承,不可谓之不鸣不闻,引用毛泽东主席早期在《新青年》上发表的《体育之研究》一文的话说:“命中致远外部之事也。体力充实.内部之事也。”看来真的要锻炼好一个人的身心的话,“体力充实”还不是由指标器件的读数所能完善的——上面引文所谓的“命中致远”,不正是反映在指标的读数上面吗!?

一个突破点是:我于1937年春天开始从萧海波练功半个月(二周十五天)的“桩功”后,上体的胸腹腔中有了一种从来没有过的感觉.即无论是一般行动时或者说做任何运动动作时。自身上体的胸腔和腹腔.各有自己非常适意、满意、得意的感觉,胸腔空净清爽,呼吸畅通如有通道,用腔充盈若有不可抗拒之力。同时也感觉到性格上有所改变,有着沉着、冷静、稳重、信心十足等心态。

从1937年至1944年萧海波先师还乡休养,共八个年头,我学练了萧氏所会的武艺。特别是对于人体运动动作内在方面的锻炼和以后的深入探求、研究,奠定了坚实的基础——现代科学对于人的运动动作构成的要素。只确定下来外在方面(方向、线路、幅度、距离等等),关于内在方面.一百年来仍是空白! [page]

第二部分

1944年萧海波还乡休养之后。我颇有意犹未尽之感。适逢中华武术四大名拳(太极、形意、八卦、少林四个大的拳种,前三种,每种有十余个派系.后一种少林,计有百余个种类)中先于八卦拳种出现的、享有实战性、颇具盛名的形意拳种的源头——山西并在晚清之际各派系后来居上的宋氏形意拳传人有人来津,通过交往。我又再次学习了这家武艺——因为我曾经从各家李氏三杰的传人学习过这个拳利..

山西宋氏形意拳来津传人李旭洲1900年生,1944年初因气愤在山西太谷县酒楼怒打巡查酒楼的日本宪兵队长,并把他从酒楼上扔到楼下.因此由太谷越城逃亡来到天津。

我以一个大拳种在世上第一次公开出现的第一个传人学艺八年的经历又再次师从李氏,因而李师对我很是青睐,从学的十四年过程中(1944—1958年),李师总是把我当做学友携同一起交往了不少有所成就的武林高士。

计有:

民国以来,武林公认代表太极拳原传原貌原有技能并在当代为唯五强者的北京陈发科先生:

上世纪50年代将陈氏太极拳广泛传于天津的陈发科弟子马天行先生(经常向我探讨拳式动作的应用方面);

上世纪30年代平津出现的拳法动作在周身可运动的各个环节上(四肢再加上体和头颈)能看得出来动作劲力连通传递形态的“龙形太极“创始人张振芝先生(此人深知我的业师萧海波为清代的武林前辈。因而经常同我探讨拳法的内在方面):

当今河北深州形意拳之乡的“镇乡老将”随礼贤的业师郭子坤先生:

号称“津门二侠”八卦掌大师吴孟侠先生(此人曾由我的启示,于上世纪50年代出版了《太极九诀八十一法诠释》的著作);并在上世纪20年代“中华武士会”亲见程氏八卦掌创始人程廷华长、次二子向萧海波拜认“师爷”.证明了萧氏还是程派八卦开派人的长辈:

上世纪40年代塘沽久大盐场护厂武士与该厂日本武士较技获胜弄伤了日本人因而逃亡隐蔽于上世纪5‘,年代才公开出面的大成拳名家张恩彤先生(此人经常同我探讨武术劲力与人体骨骼位置的关系.并愿充当我研究的活体,一直等待我的召唤,但其不幸于l978年因病故去):

上世纪20年代享誉全国人称“半步崩拳打遍天下”的河北深州形意拳猛将的“对打人”(类似西方拳击陪练人)赵洪祥先生:

曾在上海打败日本武士的迷踪拳名将霍元甲同堂学艺人、津门民间的四大名医王宝元先生(此人曾于上世纪40年代路遇强人赤手空拳打死三人,解放后经司法鉴定为“误伤”):

曾为霍元甲锻炼武功配制中药兴奋剂的中医家迷踪拳强者李大夫:

清末民初之创兴武清太极拳(上世纪80年代初国家体委对武术展开全国挖整工作时,我协同主持着在天津市体委上报了这个拳种)之子李继英先生(他是武清太极的唯一继承人和传艺人):

在我随同李师所交往的上述人士中,其中有的人于上世纪二三十年代参与了“中华武士会”的若干活动.如张树森、张恩彤、赵洪祥等人上:其中也有的人士并不参与该协会的活动.全都是负有功深独到盛名的武林大家,如王宝元、郭子坤、吴孟侠等人士:还有在中华武术总体大门类拳种上独占首要位置的如陈氏太极对外传播的首传人陈发科、龙形太极创始人张振芝,以及武清太极创立后的唯一继承人和传艺人。此外,在某些机缘下.从我个人方面也曾交往了一些高士名人,如张恩彤的“坐科”业师魏长海(天津骨科大家、萧海波的私涉学才)、张恩彤的进修业师大成拳创始人王芗斋(清末后“一触即发”的体现人,魏长海也随同其弟子张恩彤人此门.1953年王芗斋和陈发科同为国家体委武术队领队),l928年杭州擂台赛出场即连伤五名选手的名将赵道新先生(1988年我曾与此人合作在塘沽青年宫举行了一次“儿童动作机制实验训练”.1990年我应天津市委之召写了分析赵氏拳技的报告上报到国家体委)。

通过上述我对武术遗产这项运动活动的启蒙式的练习和接连两次专门性的锻炼,并又加以一度置身于经常性的武艺盛会和十年以上的高层武林交往的经验,关于武术遗产从整体上给我的认识(在上世纪50年代下半期,这时我已在学着马克思的研究理论了)是:

[page]

(一)在武术运动动作形态的总体上,大面积的呈现有象形式的(猴、鹰、蛇等)、技巧式的(劈叉、朝天蹬等)、舞蹈式的(抱琵琶、卧鱼、望月等)、综合式的(象形加技巧如燕式平衡、金鸡独立等)和穿插在组合动作中的拳打、脚踢、劈砸、顶肘、撞膝、扫腿、擒拿、捆抱等等打击式的动作,其动作用意明显为活体对抗情形下的作为攻击或防卫用的。如此,由于这项遗产长期以来在民间广为流传,并且一直被当做是一项强身、健体、防暴、保安的事项,尽管在其诸般动作表现上有着古代马步军卒的战斗形迹,但历史上却没有主导过军事训练,作为一个体育项目(其战斗技巧仍可放在竞争上面),这是无可厚非的。

问题在于,提高运动技巧和发展人体体能,这是作为体育运动的核心问题。

武术活动长期和广泛地作为强身健体手段流传民间,这是不可否认的:然则,面对着20世纪以来我国引进的世界通行的大量国外体育项目。其中。对照那些与武术相近含义的诸如拳击、跆拳、搏击、技巧等项目.在发展人体体能上(人体体能反映在力量、速度、耐力、柔韧、灵活等方面),武术和拳击、搏击、技巧相比,其力度、强度和难度比较容易看出是不足的.

人体体能素质首先要有力量素质,在我的涉猎下,传统武术的动作力量问题,和西方拳技之类。同是不出力勉强而为,只是,武术有些少数名家。在作用力量过程中,配合有相应关节的振动(山东功力拳张树森、太祖拳魏长海、曹锟府太祖拳王武师霍元甲同艺人王宝元等人),因而,这样的功力.与西方任何强力型运动员的臂力相较,他们都是望而却步的。此外.有些武术名家,动作用力时其身手有关部位的肌肉形态(条陈状、拧绳状)明显可见(霍元甲同艺人李大夫、军阀汤玉麟府总教头王振林、擂台一举打死对手的赵道新等人),这样的功力.庶几约可见传统武术在体现人体力量上面的民族特性一一抓住这样的东西不放,将要看到又是一片天地!

(二)抗击强敌和养生延寿。这是人体运动效益的两个极端。

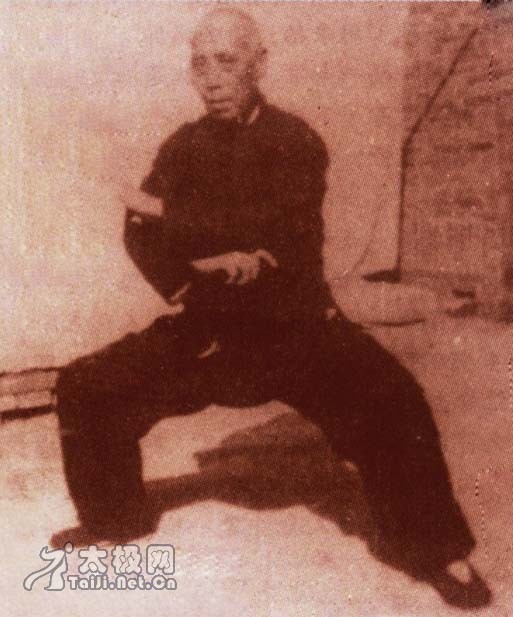

我的业师萧海波,他是清代末年中华武术四大名拳顶尖人物汇集北京的压倒群雄的人物之一,死年近百岁(对外声称为九十六岁),1944年前.他自称已八十。据我的记忆。他自称年届八十就有三五次之多,临终时的身体状况,据他的孙儿(我曾于他十五岁时教他练习初步拳法)回忆,其祖临终时,曾有半年少进饮食随后故去.这是真正的寿考无疾而终,不仅如此,临终前半年少进食时,仍照常展示武艺,以爆发力抛人于地。

河北深州形意拳代表传艺人物郭子坤,享年九十岁以上,临终前仍是发手可以抛出人去,也是无疾而终(今深州市在传统形意拳技艺上为该地区代表人物宋广印坐镇的掌门师兄随礼贤,现近八十岁,即是郭子坤中年时期的弟子。

1944年和我同时从李旭洲学习山西宋氏形意拳的孟洪福师兄。当时他是五十岁,此前他并不会武,是一个自幼苦大仇深于第一次大战充当华工去法国世界战前线,而后归国流浪街头逐渐做些小生意维持活命的人。上世纪70年代天津市公共体育场所一度盛行“进手”(非赛场的二人搏斗较技)活动,出现了强者二人,一称“大力神”,四十岁,码头工人,可装卸六百斤货物;一称“二力神”,十九岁,能战胜“大力神”。这二人总是被孟洪福随手摆弄而无能为力,这时孟已八十岁以上了;上世纪.90年代初,孟洪福年近百岁,无疾而终。

诸如上述,首先,把武术动作的外在形态上的不同以攻防格斗主线连接起来(象形、技巧、舞蹈等多样性的动作组合),就简单的看做是区别于外来相类似的体育项目的民族性.并从建国迄今,我们接下来这项遗产,一直就是把上述的所谓民族性,作为我们已经找到了传统的要害东西,所以称它为民族式的武术运动,这里是存在问题的.须知,形式是内容的形式,那么.内容何在?流行的答案就自然是现代体育训练科学研究的诸般内容了一一这种看法在上世纪70年代前后尚感觉不出什么;上世纪八九十年代、特别是跨人21世纪,还这样的话。那就是不与时共进了!

现在,姑且不论当前世界科学寻找开启新科学之锁已有十年在面向着』我国传统的东西了,仅就前文列举的几位高龄人的身体状况而言。都是通过习武而能达到养生延寿的功能同居一体的,这才是武术遗产的民族性特征,用马克思研究思想的“形态学”观点考察(《资本论》就体现了经济现象的一大系列形态下面的机能、机制和规律性),首先,他们做动作时特别是动作用力时,肌肉状态不是紧张缩短.而是伸长加密(即各个肌系牵长下的密集),活体相抗时,看不见肌肉强力紧张的样子,对手的整个身体即被作用得腾起离去(我们称此为“来力反弹回去”);其次,他们动作时,肌肉伸长的条状痕迹不仅限于运动部分.而是整个上体和四肢同时均有相应的连通形迹(我们称此为“周身反弹”);再有.他们在紧张、快速、较长时间的运动时,呼吸状态是基本平稳的。而无喘不过气的现象(我们称之为“全域呼吸”.即胸腔、上体、四肢张缩同步)。——上举三人,萧、郭二人大同小异.孟一人,是经我的指导达成的.

最后,一个值得醒悟的问题是:天文学上一个水星运行有近日趋向现象,仅仅是几秒之差,由此引出了爱因斯坦的跨世纪的《相对论》来;那么,我们上列的事情,又是当今世界科学要向我们传统文化求取启示之际,我们对其中蕴涵的博大精深又怎能无动于衷呢!

[page]

第三部分成果及其取得

中华武术是由号称“四大名拳”组成的。

建国前,官方武术馆曾依据传承、文献将“四大名拳”分为二大类别:较早出现的少林拳算作一个大类.包括有百余个拳种;晚明和清初、清末出现的太极拳、形意拳、八卦拳算作一个大类。称为“武当拳”类。因后三个拳种的主导方向和“武当拳”遗留的文献(原载《四库全书》“集部,为明末文豪黄宗羲之子黄百家所著)中某些方面相近.并且在拳法用力和打法上又和少林拳截然相反,所以特划出一类。

建国后.原官方武馆早期享名一些人员被接纳下来.在新中国的领导下,对“少林拳”做了整理,出于所谓的运动技术形式的“民族特性”已在少林拳整理后的“长拳”中几乎展现无遗.于是只选了一个适应中老年运动的太极拳,加以简化推行。

上世纪60年代末至70年代初,由于有人(即是本人)向国家上报中华武术的“四大名拳”,除长拳少林以外的那三大名拳中有我民族独特的训练内容。国家随之对这三个拳种定下了竞赛规则。

武术遗产的传承和文献(尽管其中有不少的荒诞.但可以“去粗取精”)表明了“四大名拳”是少林一类着眼于运动动作的外在显现,后三个拳种,看来却是着眼于运动动作的内在运动一一即筋骨、内脏、呼吸等等,建国前把这三种划作一大类,也是不无根据的一一建国后在新定太极、形意、八卦的竞赛规则的同时,在长拳代表了少林众拳后。又另订了“南拳”一个项目(此拳也属少林拳范围),由于受限于现在体育训练理论。只是看到外在的东西所致,这也是由于现代运动生理学依据的生理学原则只能解释为静态动作所致。

人体运动具体到运动动作上,认识到有“内在”和“外在”之分。那么。首先对于武术遗产具体到武术运动动作上并在清理后把武术技术推向现代化.就不至于再像今天以前那样,把从前外来体育项目的外国人身上体现的东西,硬填在武术动作里认为再也没有什么民族独特性的东西了!

内在之差

现代训练对于运动动作(武术动作也是一样)内在方面除肌肉状态外是不予过问的一一因为除肌肉系统外是不可由运动员来调动的。

现代体育科学对肌肉以下的骨骼、内脏等等这些内在方面(肌肉也属内在)是事后观察和生理测定的。

武术传统观念和现代观点有别.是把肌肉、骨骼等都看做外在。只把精神、意气特别是“‘气’在体内运行”看做是内在的要害。这正是传统现代的观念不同。 于是。在整理武术遗产问题上.给人们设下了天然屏障!

上世纪30到50年代间所呈现在我个人面前的武术名人、大家动作时,身上体现的东西一一同时他们也是呈现在武林公众前的。诸如在表现力量动作上的肌肉状态,不是强度的紧张缩短。而是有密度的被牵长的压缩用力:动作用力地呼吸。不是气喘吁吁。而整个躯体张缩有序:当动作行进时受到外力的冲击。不是相抗而是使外加的冲击力自己反作用回去;再有.就是通过武术运动,动作本身就能产生这样的力量素质并且同时产生着养生延年的功效。所有这些。自然是现代训练不予过问的了一一因为.它认为只有“肌肉的粗人和强度紧张缩短收缩”才是决定一切的;可是,在传统的各大名拳、各个名家那里又是怎样地对待这些表现的呢?说来很是让人惋惜,他们却总是抱着“‘气’行周身作用生力”不放。一直坚持锻炼迄今一一尽管如此。由于他们着了魔似的想使“气”在身上这样那样地运行、又这样那样地使“气”运作出去。只要是经常经历活体对抗的检验.无意中就有了可能在武术动作的内在方面。逐渐形成了肌肉、骨骼、内脏、呼吸形式彼此间或隐或现的不太恒常、恒定的结构形式一一因为面对活体对抗。内在方面凑得不好是会挨打的!对于武术遗产,如能抓住这些问题加以剖析探追,首先,在现代体育训练百年来无所进展的情况下。我们中华武术运动则是填充了运动动作的内在结构。这将是一个属于后现代(超越现代)的成果的!

二大链条

上面突破性的可以填充现代体育科学百年来一直空白着的人体运动动作的内在方面。不错。他们是我民族遗产的独特的民族性所在。但是.我从上世纪50年代初就开始把他们纳入现代运动的生理、解剖和生物力学的研究里。由1950至1956年。七年的时间里做了西方近代科学阶段的工作(搜集资料、整理资料、细节分类等工作)并同时以各个有关学科的成果检阅所整理得到的所有东西.结果是我民族特有的东西与所有有关现代各学科所涉及的观察、实验、结论格格不入……当时,我如受重创,一度曾大有求死无名、求生无味之感!

上世纪50年代间。国内已有人在进行着传统武术的理论研究.选定的项目是具有民族特色的并且又具有实战性的陈氏太极拳。

善陈氏太极拳者,动作上是本文上述的武术动作内在某些方面的体现:在实战问题上,上世纪30年代首传人陈发科先生。曾于民国初年因讨债在去石景山的路上遇有强人三五十个以上,陈曾赤手与强人搏斗.打死三人,打伤十五人,自身完好无损。

国内专门从事研究陈氏拳的有二人:一为唐豪同志(建国前的地下武术工作者,建国后于上世纪50年代任国家体育《中国体育史参政资料汇编》主编,1960年去世),他用了二十年的时间。辗转南北二千里。终于破除了荒诞迷信传闻,证出了太极拳来自河南温县陈氏家族;一为顾留馨同志(建国前的地下武术工作者,上世纪五六十年代任上海体育宫主任。上世纪70年代任上海体育科学研究所所长,上世纪80年代末去世),顾留馨同志对太极拳的历史、文献、流传、发展以及实践做了大量的整理、研究工作,特别是对太极拳运动的、动作上的诸多特点。可以说是完备无遗的;遗憾的是.他对于运动动作内在诸现象,其机理却是将主导放在了中医的经络上面一一上世纪60年代初,我多次以我的运动动作内在结构思想与之交流,他感觉所谈确是进入科学阶段。

|