1 洪洞通背拳的产生

中华武术源远流长,是中国传统文化的沉积与反映,她历史悠久并植根于民间.具有强烈的地域性和区域性,是中华民族灿烂文化的结晶。洪洞通背拳就是其中的优秀代表之一。洪洞通背拳.是长期流传于洪洞民间的一种古老拳种,因其创始于洪洞,按地名命名,故称之为洪洞通背拳。通者,即“四面八方、四通八达,来往无限也”!背者,“脊背也”!故通背之意乃为:“气沉于丹田、力发于背,而通于周身”。又因洪洞通背拳具有“缠绕之意;周流无息,攻守无止”。拳论曰:“精存于内,气行于身、神通于背、功成于恒”。洪洞通背拳作为一支重要流派,它是为数不多的以地名命名的古老拳种。长期的社会实践,使它形成了独特的风格和特点,蕴含着深邃的哲学思想和道德观念,洪洞通背拳,生在洪洞.长在洪洞,深受广大人民的热爱,四百年来不仅在洪洞广为流传,在周边的临汾、霍州、襄汾、侯马、浮山等县市以及运城市的河津、万荣、河南的焦作等地也传播甚I " ,它的发展壮大,并不是偶然产生的,与洪洞的地理环境、民风、民俗及洪洞人的性格是相辅相成的,互为因果,相得益彰。

明洪武年间,陈卜在洪洞习练拳法,1372 年间官府移民时,陈卜携全家迁至河南温县一小村定居,人称此村为陈卜庄。陈氏一家习武种田,传播当年在洪洞时习练的拳法,匡扶正义,威望甚高,家业日益兴旺.后改名为陈家沟。经过长期发展,第9 代传人陈王廷在此基础上创编了陈氏太极拳。第11 代陈正如,在诸弟子中有其外甥郭永福,郭永福白幼父母双亡,无依无靠,由其舅父陈正如抚养成人,并从小学习武术,深得武术真谛,并成为温县有名的镖师.于清乾隆年间(约1776 - - 1780 年)因打死恶霸,隐姓埋名,扮为乞丐.避难来到洪洞苏堡镇,有意投靠吏部侍郎刘秉括,以求得庇护。刘秉括精通军事、谙技击、见识广、颇爱武术。特聘请洪拳武术教师于府内,教其子弟学拳,府内的账房和杂役张秀德、贺怀璧陪同刘家子弟演习大小洪拳。郭永福通过与张秀德、贺怀璧以及洪拳教师较技,凭其武术绝技,森得了在刘府的安身之机。郭永福高尚的武学造诣与洪洞当地的四大名手、三头六臂、七手八脚和八大金刚等拳法相互融合,创编了具有缠绕特点的洪洞通背108 式母拳。1750 年,刘秉括回朝后启奏乾隆皇帝,御赐“神拳”称号。张秀德、贺怀璧也终得郭永福武术真谛,而成为洪洞通背拳第二代嫡传弟子。此后通背拳在洪洞生根发芽,传播十余县,成为流传广泛的洪洞通背拳。

2 洪洞通背拳形成基础探析

2 . 1 洪洞通背拳产生的自然地理条件

地理环境是人类赖以生存和发展的物质基础,是武术文化创造的先决条件。不同民族的文化特性是由其资源和周围环境的特点以及这些环境的变化决定的。中国传统武术的形成离不开自然的地理环境 。传统武术,套路繁多,内容丰富。不同地域、民族的拳种又有不同的风格.因此,洪洞通背拳在这种自然地理环境和风俗习惯影响下形成了自己独特的风格。山西是华夏文明起源的中心区域之一。三千年文明看陕西,五千年文明看山西。山西洪洞县,地处山西省南部,临汾市东北部,临汾盆地北端。洪洞县历史悠久,文化灿烂。洪洞县是中华民族古老文明的发祥地之一,洪洞,西周为杨候国,秦汉置杨县,隋改洪洞至今,因境内有“洪崖”、”古洞”两个自然地貌而得名。洪洞地处谧带气候,降雨量丰沛。洪洞县不仅土地肥沃,而且有汾河和广胜寺泉水两大水系流过。历史卜是著名的粮食产区.自给自足的小农经济是传统农业的主要特征。洪洞通背拳的产生主要依赖于两个条件或者是由两个主要因素的驭动而萌发。一是优越的自然地理条件和先进的生产方式,使得洪洞居民生活富足,衣食无忧。当人的温饱问题解决以后,人们为了保护自己的财产与劳动果实,就会产生安全需要,而在冷兵器时代,能够给人以最大安全感的莫过于武术。由此,通背拳就生逢其时。其次,常言道“穷习文,富习武”,通背拳的传播与习练也离不开经济因素。作为家庭,没有的一定经济基础作支撑,学习武术也就不可能实现。 在传统农业社会,对于农业生产和农民来讲,土地和水是最为重要的两大资源。发源于洪洞广胜寺的泉水不仅清澈而且水流量也很大。这在农业时代就是农民的命根子。为了争夺水资源,历史上洪洞和赵城曾发生过多次械斗。通背拳作为一种地方武术,自然也就显示出了威力和优势。张俊峰在《山西水利与乡村社会分析——以明清以来洪洞水案为例》一文中指出:水案的范围广、人数众、规模大、时间久、多反复。参与争水的双方从渠与渠,村与村到数渠数村数县,在空间上几乎覆盖了整个洪洞县境,有的甚至跨越县境,形成更高级别的水案。水案的社会危害巨大,频繁发生的水案,严重影响了民众的思想、行为和观念,使渠民的思维产生了一种惯性,甚至出现“亲友避道而行”的尴尬局面。当地的一首民歌更形象的写道:“霍泉水,向西流,满渠血泪满渠仇,南北二渠结冤仇,千年仇恨不回头”。

由此可知,传统农业社会特殊的地理环境形成特殊的经济形态,而特有的经济活动形式使人产生不同的需要满足方式,也就间接地促进了洪洞通背拳的产生与发展。新中国成立后,虽然不再需要为争水和护院而练习,但通背拳的健身和防身功能在当今满足着人们的需要,这是其当代发展的动因。

2.2 洪洞通背拳产生的政治与社会背景中国传统社会的政治特点是宗法制和集权制。

宗法制产生于父系氏族社会,在西周时期已见端倪。宗法制的特点就是“明人伦”。在家庭中,家长具有绝对的至高无上的权力。宗主在家族中是绝对的权威。妇女在封建社会是没有地位的,以血缘关系来确定个体的权力和地位。受此影响,武术的传承也就具有强烈的排他性。武术技艺往往只流传于一个家族或某一地区,这样就形成了各具特色的地方拳种和流派。洪洞通背拳也不例外。这在传统社会一定程度上限制了其传播的范围。高度的中央集权制,使得封建帝王集立法、司法、行政、军事大权于一身。皇上的话就是“金口玉言”。洪洞通背拳的顺利传播与传承应该说在很大程度上得益于皇上的肯定。它使得洪洞通背拳合法化,而这是在清朝得以大发展的关键。郭永福在创拳的过程中,首先得到了吏部侍郎刘秉括的赏识,而刘又奏禀乾隆皇帝,最终被赐为“神拳”。政治上的合法化与庇护是洪洞通背拳发展壮大的法宝,这就如同少林寺因为唐王的御赐而绵延不绝是一样的道理。

2.3 洪洞通背拳产生的文化基础

文化是一种复合体,它包括知识、信仰、艺术、道德、法律、风俗,以及其余从社会上学得的能力与习惯四。洪洞通背拳与传统文化有着密切的联系,从动作名称中可以得到充分体现。中国传统的道教文化、儒家思想、以及佛学等都对其产生和发展起到了重要的影响作用。

2.3.1洪洞通背拳与道教文化

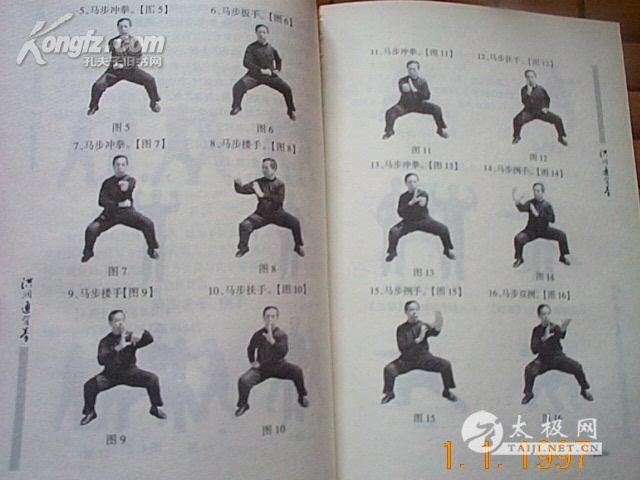

道教是中国本土的宗教,它形成于东汉末年。中国人向来是“以道治身”,阴阳五行和养生实践的观念众所周知,是中国人生活常识和日常实践的一部分嘲。从洪洞通背拳技法特点中表现出阴阳关系的有:“攻为阳、守为阴;以柔制刚、以短制长和以小力制大力等”。洪洞通背拳一百零八式是根据道教的三十六天罡和七十二地煞星演变而来的古老拳种,分九排子,也谓九段。九者至尊也,九作天数,象征功能是多层次的。演练方法有排子演练,定势演练,散手演练,缠手演练等。一百零八势,有大势小势之分,大势就是“定势”。小势是为把大势串联组合的连接过势,即为“小势”。短打指一单势的打法。受道教的影响,洪洞通背拳要求自然、周身放松、气沉丹田、呼吸自然、有开有合,松的目的是统一,发完力量后马上要放松;练拳时强调“精气神”三者合一,显然也源于道教的《太平经》中的“精气神三者混一、则可长生久视”的说法。洪洞通背拳以道教文化命名的动作有鬼蹴脚扑前扫后、钟馗伏剑、托天叉、天王降妖、双拍手仙人摘乳、仙人捧盘、夜叉探海、刘海捕蟾等动作,纵观洪洞通背拳整体无不体现中国道教文化思想。

|