(一)学会欣赏

学会欣赏别人打拳,有两层含义。其一是对别人的尊重。尊重别人也就尊重自己。(这一点有待于“忆水寒”商榷。本人以为练家子言区别于拳理家的最大不同在于是否咬文嚼字。当然两家之言多应受尊重。)不管别人拳打得任何,一有机会你应静静地看完他的行功走架。我为此交了许多各门各派的朋友。其二,看别人的优点,也看别人的缺点。陈、杨、孙、武、吴、赵堡各家,家家皆有优点;少林、武当、八卦、行意各派,派派皆有缺点。对具体习练者而言,人人皆有优点,人人皆有缺点。学会优缺点一同欣赏法,会提高你的太极意识,增强你的太极听劲。所谓“外行看热闹,内行看门道”,理故在此。

要做到这两点,你得抛弃囿于自家门派的有色眼镜。一个胸怀若谷的人才能进入太极殿堂。

怎样欣赏呢?首先看别人行功走架时,米字架的三个平面,在一招一式间是否协调一致。这是“外三合”的工夫了;其次看别人“丰”字狼毫这根中轴是否形成,这虚拟的中轴是粗是细,还是顶天立地的伸拉舒展;第三,看他一招一式间,气血与劲路的生息转化是否自然、安舒。第四,看他是否神内敛、意外扬。神内敛、意外扬是高层次的功夫。我们说“精”属阳,“气”属阴,而通率“精气”的“神”,又分阴阳。属阳的神是意气风发的。若见高人,一式站桩,他的意气便张扬四周,似乎周身皆属他的领地,所谓“气压天风吞海雨”,使得旁人无法近身,这便是属阳的神。武禹襄太极四字不传秘诀所称“敷、盖、对、吞”得神之阳。属阴的神,是指收敛入骨、神情内敛、眼神内聚的神。见高人行功走架,所谓“若轩辕古圣,端冕垂裳,如昆刀刻玉,但见浑美。”所谓“端凝拙朴的古佛之容,欹正收放的自然之态”指的便是这种属阴的神。李亦畲散放秘诀中的“灵、敛、静、整”得神之阴。“敛神听细雨,满身轻灵意”何等境地!!

跟蔡先生学圈期间,有幸见太师傅吴先生打拳。见他一米八十几的身高,近二百斤的体重,是年七十高领,可行功走架,忽如京戏小旦,忽如灵猫扑鼠,忽如古佛尊容。我常将他的身形铭记于心,在自己行功走架时,刻刻揣摩。有一次,我听他讲“骨头劲”的故事,我豁然开朗,我体悟了“一手一阴阳”、“一手一太极”的道理,也理解了吴先生行拳忽如京戏小旦,有情有景的那种“没骨劲法”了。可见太极拳的收敛入骨法恰似国画花鸟中的“没骨牡丹”法。

学会欣赏,不但能提高听劲,更能增长太极功力。

(二)推手中临摹

记得一位太极前辈的名言:不只是教你拳的,才叫师傅,让你听劲,与你有缘一搭手,便是师傅。”我记住这句话,也常常不肯错过与各派拳友推手的机会。我为此收益非浅。这便是实战中的临贴。

与人推手,首先要虚怀守中,敛神扬意。太极拳起势后第一式叫“揽雀尾”,陈式中称“懒扎衣”,而武当拳中的“懒扎衣”只有一动。即:左手将自己的长衫下摆撩至背后,右手同时随腰胯由左向右前方伸出,作”请“状。这其实是标准、经典的推手、实战预备式。其一,在撩长衫下摆的同时,顶劲虚中,右手作“请”状时,虚怀沉气直入涌泉了。神情内敛,邀对手上场:而意气外扬,业已管住对手中心轴线了。可惜这一式在目前流传下来的各门太极拳中已不复在了.推手时必须时时贯穿太极拳“守中拳”的要义,即“守中、用中、打中”。“守中”的目的是守住自己的中轴,虚藏起来,不让对手摸碰。“用中”的概念是用手轻扶对手时,听其劲的来龙去脉,然后用自身的中心轴去推击对手。“打中”则是指用自身的中心轴的劲贯穿于对手的中心轴,通过对手的指、腕、肘、肩打击对手。可见,与人推手,首要的是将自己的中心轴固守起来、虚藏起来,而将对手的中心轴牢牢的管住。

其二,听着对手中心轴线时,可以通过进退顾盼四劲去“欺一欺”、“问一问”,听听对手的反映。一问一答、一欺一化,其乐无穷。

其三,拔一拔、沉一沉,看看对手三田能否合一。

其四,管一管对手劲路、管一管对手气血,不让对手劲路上升,不让对手气血下沉。

其五,没骨听劲。送给对手一只手,任凭对手提拿自己的劲路,将其一一化却。

其六,拎一拎、称一称。发现对手听不到你的劲路变化时,你可以拎住对手,将意念直贯对手脚跟,看看能否象拎篮子一样将对手拎起。如同杆称称物,拎住称钮,将重物称起。

其七,跳跳太极之舞。当你能化却对手一切来劲时,你可以将意念管住对手背后一米周身,舒展你的进、退、顾、盼、定,跳跳太极的华尔兹,这更能提高自身的精、气、神。

我常说,拳是跟师傅学的,推手则是向比我劲差的同门师兄弟们学的。因为跟比自身水平差的人推手,能更为舒展、抛却输赢观念,能真正做到“有人若无人”。(一人打拳时,应做到“无人若有人”)

跟随蔡光圻先生习练太极拳已有九年,期间历经四个阶段。象是学生写字,从米字格描红入手,到临贴、写碑、乃至追求笔墨情趣,每个阶段都有不同的感受,而每一阶段都自以为摸着了太极的真谛。似乎瞎子摸象,抱着象腿,以为大象是一棵大树,摸着象耳,以为大象是一把蒲扇。其实蔡先生这头“太极之象”实乃大象无形。我根本摸不透太极是什么,而摸着的感觉都象瞎子般幼稚可笑。

然而正象探索永无止境的书法艺术一样,从描红、临贴、写碑入手,便是不二法门;欲探求“大象无形”的太极真谛,也只能象瞎子摸象般的以摸索象耳、象腿入手,这便是习练太极拳的不二法门。

因此,我还是将九年来,每一阶段幼稚的感受如实记下,以期处于不同阶段的同好者的印证,也不怕同行大雅的鼻嗤了。

[page]

1. 描红的要点

处学拳时,总觉得手足无措,顾此失彼。究其原因:太极并非简单的手足运动。拳论有云:“一动无有不动”“一举动,周生俱要轻灵”。可见太极拳是以虚拟中心线为轴线的周身运动。历代拳家将太极拳概言为“守中拳”,以区分行意拳的“变中拳”、八卦拳的“无中拳”,道理便在其中。因此,寻找这根虚拟的中轴线,虚藏、活守这一中心轴,其作用无异于习练书法者找到了一根品质上乘的狼毫,得心应手了。

(一)“丰字”狼毫

众多拳论家将太极创始人附凿于武当张三丰,其中一个理由便是:这一“丰”字概括了太极拳的精髓。笔者虽不敢苟同这一牵强附会之说,但从汉字象行的角度去深刻理解这“丰”字,对处学者太极拳理不无裨益。

凡内家拳,大多讲究精、气、神。从太极拳角度去理解:“精”者劲也,是太极拳特殊的发力方式;“气”即气血,遵循中医和气功的经络气血说;“神”即意识。人之周身,主宰于脑,神即为主宰。主宰者,太极也。太极拳便是练脑的拳,练神的拳,练意的拳。劲,属阳,从两足生,沿腿外侧足三阳上,走丹田,对穿至命门,顺督脉过玉枕,一路沿手三阳贯于手指,另一路虚领顶劲,直冲百会拳论云:“其根在脚,发于腿,主宰于腰,行于手指”,指的就是属阳的劲路。气,属阴,一路由百会过人中下行(自身的劲化为气血),另一路来自两手心(对敌时,对手的劲可转化为自身气血),两路气血沿手三阴至膻中,通过含胸拔背,走任脉,气沉丹田,对穿至命门,沉至会阴,然后沿两腿内侧足三阴,沉至涌泉入地。所谓“清气下降”指的便是气血。拳论云:“太极者,无极而生,动静之机,阴阳之母也”讲的便是这一道理。太极由“神”而“精”“气”,“精”“气” 由“神”而合三为一。“精”“气”这阴阳动静的路线,在“神”的指引下,在周身走一“8”字形,便是太极图中两尾生生不息的阴阳鱼。“人身一太极”讲的便是“精”“气”“神”的运行变化。

初学拳时,要领悟这一运动路线,往往会遇到三个关卡。道家称之为“三桥”。其一,劲自两足上行至丹田时,难于对穿至命门,气血自任脉下行至丹田时,也难于对穿至命门。《黄庭经》云:“前有丹田,后有命门”,可见这一关卡历来是练“精”“气”者的困难所在。过这一关卡的要领便是“敛胯、收臀、提肛”。历代练家都对此有精辟的描述。“如沿椅角”、“如坐马桶”、“如任便状”等等。过了这一关卡,便是下丹田的工夫了。脚便生跟,整劲由此而来。其二,胸前两乳间膻中,背后两脊间神道,也会阻滞气血和劲路的通畅。过不了这一关,上行的劲难于分为两路,两路气血也难于汇集下行。克服这一关的动做要领便是“含胸拔背”。含胸使气血下行,拔背使劲路上行。含胸和拔背不是两个动作要求,而是一个硬币的两个面,是同时完成的一个动作要求。能做到这一点,便是中丹田的工夫了,柔化、卸力都由此而生。其三,前人中后神府(两风池穴中),是“神”之所藏,是指导精气互生互化的总指挥部,俗称“上丹田”。过这一关的动作要领是“虚领顶劲”、“收颌”、“猴头永不抛”。做到这一点便能以意领气,以意补劲了。而贯穿三个丹田的却是上至百会,下至会阴,由涌泉入地的一根虚拟中轴。这根虚拟的中轴,贯穿上、中、下三个丹田,恰似象形的“丰”字。这便是拳家所谓的“三田合一”。做到了“三田合一”,便是大周天的工夫了,也就具备了学练太极拳的基本条件了。正象练书法,有了一根运用自如的“丰”字狼毫了。

跟蔡先生学拳一个多月,习练太极拳起势中的第一式“站桩”,通过对蔡先生腰胯、命门间的触摸,便会领悟“三田合一”的感觉,便会有上至百会,下至会阴,直穿涌泉的中轴。而不得要领者,往往练拳一二十年,对此莫衷一是,所谓“练拳不练功,到老一场空”。

可以试想:一个对毛笔运用不熟的人,纵使会写各种字、各种字体,也不可能体会到笔墨神趣的。

(二)“米字架”

学练书法,“米字格”的重要性不言而喻。同样,对习拳者而言,太极拳是立体的书法艺术。学拳时我们不能只靠一个平面的“米字格”,而是需要寻找一个“米字架”,一个有脚踝外展,腰胯外展,肩肘腕指外展的三个“米字格”搭建而成的一个“米字架”。当然,这也是一个虚拟的架子。所谓“盘架子”,行拳时盘的架子,便是这个虚拟的架子“米字架”。历代练家虽没能明示这一“米字架”的存在,单都对此有许多生动的描述,如“立牌位”、“搬马桶”、“扶八方线”等等。

蔡先生教拳,从不主张我们跟在他背后比划。而是三两天一招、三两天一式地教,而且手把手的讲解每一动、每一招的动作要领和劲路走向。

并且特别注重腰胯如何带动四肢在三个平面“米字格”上的“点横撇捺”,甚至将每一劲路的“启承转合”都一一讲透。与此同时,蔡先生还常常通过“喂劲”来导引学生对劲路的了解。

时下,公园中,我们常见许多拳师带领一大帮人比划太极拳,往往不得要领,就象没有掌握运笔技巧,不懂“点横撇捺”时毛笔的起、提、顿、收,就去临贴写碑,那时一辈子学不到真工夫的。

跟蔡先生学拳三个多月,通过蔡先生的喂劲,我逐渐熟悉了每一动、每一招的劲路走向和劲的启承转合。轻轻一提手,便可将按住我手的对方跌打出去。这让我深切理解“四两拨千金”并非夸大形容之词了。

由此可见,初学者切忌贪多,宁精勿滥,力求认真地将老师的身形变化在自身的米字架中一一临摹,力求做到每一动每一招都将老师的“喂劲”吃下。细细消化了,便是自身的工夫了。所以说“师傅领进门”,师傅的责职并非只是领路人,而更象喂孩子吃饭的“奶妈”。我身上的劲,全是蔡先生一口一口喂给的。因此,检验师傅真假工夫的唯一办法,不是看他的拳架是否漂亮,而是看他会不会喂劲,看他能不能轻轻松松、干干净净、空空灵灵地将劲一一化尽。不会走劲,只求架子漂亮的不叫拳,而叫体操。这是初学者必须明白的一点。

[page]

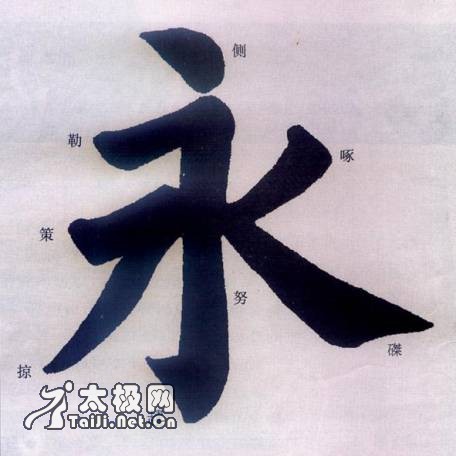

(三)“永字八法”

习练书法的人都知道,一个“永”字包含了书法中八种基本笔画。所以时时习练“永字八法”,能事半功倍。同样,太极拳中一招“揽雀尾”也包含了太极十三势中不开步的八种劲别。太极拳基本劲法就是手八法、腿四法、身形一法(中定)。这十三势相互组合,便可演绎无数招法。所谓太极无招无势,便是指在熟练十三势的基础上,根据对手劲别变化而随心所欲的发挥。因此,初学者必须认真在米字架中去细心揣摩太极的“永字八法”,去揣摩“堋、履、挤、按、采、列、肘、靠”的劲路走向。譬如“堋劲”可理解为米字架的每一米字格的中心向四周荡开去的膨胀劲,即有里往外的劲。“履劲”是米字架中上一层面的米字格的东北角,向下一层面的米字格西南角的劲,或上米字格西北角向下米字格东南角的劲等等。只要细细揣摩太极拳中的“永字八法”,不用一年时间,便能“招熟”。拳论云:“由招熟而渐悟懂劲,由懂劲而阶及神明”。这里的招熟并非单指全套的太极拳套路,而是指你对太极拳十三势中的劲路走向是否烂熟于心。

跟蔡先生学拳六年,我只学会武当杨式叶家拳的第一节十六式。至今还不能完整的打下一套拳。但我学拳只一年,便将十三势烂熟于心,与学拳几十年的老拳手推手,而不致落败了。

(四)隶书与结构

初学拳者,经过一阶段的学习,会有云里雾里、神乎陶陶的良好感觉。其实,这正是拳架走样、劲路走偏的时候了。每一动、每一招时过时不及,而自我感觉却十分良好,以为自己天天神速提高。这时,如果没人及时提醒,或旁人提醒了,自己依然陶然期间,不肯醒悟,那么便会产生各种太极之病,所谓“过犹不及”、所谓“顶匾丢抗”等等。拳论云:“斯技旁门甚多”,无外乎由此步入歧途。可见,初学者不可不慎。

究其原因,是“米字架”肩、胯、踝三圈不协调所致。拳家所称“外三合”指的便是拳的结构问题,也便是三个米字格的内在调和问题。而许多孤家寡练者、闭门造车者往往会犯这种错误。

我跟蔡先生学拳一年后,由于工作的原因,去黄山一年有余。期间闭门造车,而自我感觉又特别的好,以为得了太极真谛。而事实上,自己的劲路已经走形。后来重回蔡先生身边,一招一式的矫正。拳家云:“学拳容易,改拳难”啊!

好在矫正劲路,重改拳架的过程中,我又想到了习练书法。传统习练书法者,为了掌握字的结构,点、横、撇、捺的相互协调和字的重心,常会去练隶书。隶书的特点便是结果中正,波磔鲜明,运笔时起、提、顿、收,来龙去脉清晰。因而,矫正拳架也必须象学练书法隶书一样,力求中正安舒、不偏不倚,然后放慢拳速,力求每招每式的起、承、转、合交代清楚。每一定式,可稍作停滞,所谓“劲断意不断”。

这一过程相当漫长,历时三年有余。这三年时间,让我磨去了躁急,心境日处平和,劲也渐渐收敛入骨,神却渐渐内聚外扬。这一阶段,我还采用了一些辅助练法,譬如常走“猫步”:将双手反叉于背后,以腰胯为轴带动脚踝向前或向后运动。这种训练,一方面让我熟练了太极进、退、顾、盼四种步法,更重要的是让我体悟了“中定”劲的身法要求。另外,我还采用原地打拳,不开步、不动脚踝圈,以腰胯为轴带动肩、肘、腕、指打拳。这不但让我节节贯穿、劲贯指尖,更能练就我从心所欲、中正安舒的心态。如果说,猫步是“踏破铁鞋”的话,那么原地打拳便让我体悟了“得来全不费工夫”的境界。

“塞翁失马,焉知非福”,我为此庆幸在黄山的这段经历了。

|