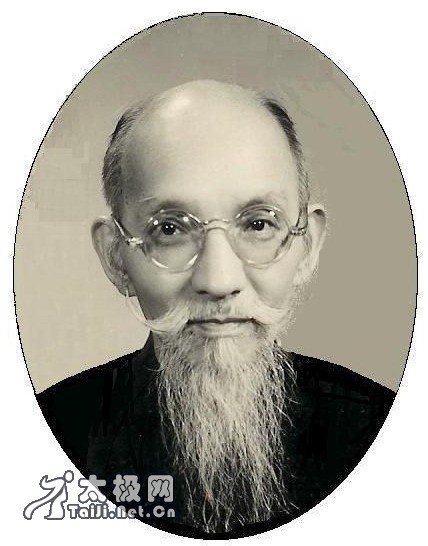

先岳父陈健侯(1895~1969年)先生,江苏镇江人,清末民初史学家陈庆年次子,江南高等学堂化学系本科毕业,江南著名中医,虔诚的佛教徒。对《易经》有深入研究,故有“三学(医学、易学、佛学)博士“之称。自幼就酷爱武术,练少林拳,打沙袋,膂力过人,两腿绑铅锭练习轻功,身手敏}捷,能手擒过堂双燕。因精通《易经》;受到江苏省国术馆副馆长兼教务长孙禄堂宗师的赏识;后因治好了孙师的痰中带血的宿疾而成知交。孙禄堂收他为徒,秘传自练拳。‘‘三十六手太极拳”(又名中正拳和三十六路神拳)、。艺成后,陈曾与国术馆高手一一比试过,表现出色,故有“泰山压顶”之美誉。

他的子女大都在外地工作,学习全套拳路有困难,故自编“九手”,教子女健身防身之用。“九手”其实是十三式,主手是九式,“九”是大阳之数,也寓无穷变化之意。这九式是:左右懒扎衣、开合手、鹞子钻林、云手、青龙缩尾、搬拦捶、叶底藏花、霸王敬酒、玉女穿梭。这“九手”吸取了“三十六手”中的精华,融形意、八卦、太极为一体,易学好用,所占时间不多,可随时练习。现把它整理出来,以飨读者。

一、起式

1.八字静立

演练者面南背北而立,两脚成90度并立,身体中正安舒,下颏微收,上下成一直线。舌顶上腭,谷道微提(以下各式,也要做到这样,下文不再重复)。两手自然下垂,双肩松沉。目视前方(图1)。

2.扣脚左转

右脚尖翘起,以脚跟为轴,半面向左转左脚成45度。同时身体微向左转,面向左前方。两眼平视前方。

说明

王宗岳说,“太极者,无极而生”(《太极拳论》)。所以学者首先必须站好无极桩。抛开一切杂念,做到心静专一,为练功做准备。入静其实是一种气功态势,真气在全身流荡,手脚会有热感、膨胀感和针刺感等.即进入“得气”状态后,就可以开始练拳。一般来说,在练套路之前,已有站桩的扎实功夫,所以在演练无极式时。只要心一静,身体一放松,即能有气感。

二、左右懒扎衣

1.两手挑举 ’

接“起式”,身体重心落于两脚跟之问,尾间正中,身体松沉,两臂屈肘向上方缓缓举起,至大拇指与肩平(也可与心口相平),两手似抱球状。

2.屈膝下捋

两腿缓缓弯曲,重心逐渐向右脚移去,左脚跟随身体下降徐徐提起,同时两掌下捋于腹前,目视前方。

3.跟步卍字手

前势不停,身体下沉,两手上提划弧,至胸后向前推出,与肩平,两臂似屈非屈,两手变成卍字手,即拇指向前,食指下垂,中指平举,无名指环起,小指勾起。同时,左脚向前迈步,右脚跟步,成丁八步。

4.转体摆掌

以左足尖、右足跟为轴,身躯向右旋转135度,即面由东南转向西。这时两手随身躯旋转,原卍字手,变成右阴阳手.即右手在前,手心朝上;左手在后(约离开右掌根一二寸),手心朝下。两手放平,沉肩坠肘,含胸拔背,全身成三体式步(重量是前三后七)。

5.收掌

两手成侧立掌,即右掌在上,掌心向左;左掌在下,掌心向右。左手尖紧挨右手掌根,两手蓄于胸前。

6.跟步推掌

前势不停.两手乘势向前推出,两臂略弯曲,两手成侧立掌,前手臂要平,左手尖离右掌根一二寸处。同时,右脚向前迈出一步,左脚跟步,成右丁八步,重心在左脚,坐身塌腰(图8)。以上为右懒扎衣,下面为左懒扎衣。

7.转体摆掌

接前势,右脚以脚尖为轴,左脚脚跟为轴,向左转体180度,转至面向东,成三体式步。同时,两手随身体左转变掌平摆,左手在前,手心向上;右手在后,置于左肘内侧,手心向下,成左阴阳手。

8.收掌

两手成侧立掌,左掌在上,掌心向右,右掌在下,掌心向左,右手尖紧挨左手掌根,两手蓄于胸前。

9.跟步推掌

前势不停,两手乘势向前推出,两臂略弯曲,两手成侧立掌,前手臂要平,右手尖离左掌根一二寸处。同时。左脚向前迈出一步,右脚跟步,成左丁八步,重心在左脚,坐身塌腰。

说明

1.懒扎衣拳势,最早见于明朝戚继光的三十二长势。古人穿长袍,与人搏击时,把长袍随手懒洋洋地卷起来,有蔑视对方的意思。太极拳往往以懒扎衣作为首势,作为第一手,它是母势,其他各式都是由此势变化而来的。本式与三十六手中的懒扎衣相似,但省略了“穿掌”这一小动作。

2.所谓卍字手,就是五个手指分别成平、直、横、环、勾形,像一个卍字。(,详见《武当》2()()7年第3期的拙作《卍字手功法初探》)

3.丁八步。其步型是一脚在前,一脚在后,前脚后根靠后脚胫骨(内踝处)之处,两脚成45度角。右脚在前为右式丁八步,左脚在前为左式丁八步(附图2)。所谓左右式都是以前脚为准。这种步型可以根据需要灵活地进行虚实变换:前脚实,则后脚虚;前脚虚,则后脚实。虚中有实,实中含虚,进攻防守,落步呈“丁八”。

4.二体式步,原是形意拳中的基本步型。一脚在前,脚尖向前,另一脚在后,斜对前脚跟,两脚相距约自身小腿长的距离,重心偏于后腿,一般是前三后七,故此步型又叫三七步。

5.向右转身有多种转法。还可以左脚跟、右脚尖为轴,身躯向右旋转;或者以左脚跟、右脚跟为轴,身躯向右旋转。也可以分两步,先左脚扣步,与右脚成八字扣步.后以右脚跟为轴转体摆掌。一般习惯于哪一种就用哪一种。向左转身也是如此,只是左右相反而已。

6.“跟步”与“推掌”要完整一气,两手要稍下沉后,向前往上推进,发的是整劲,不能光用手劲,而是要力起于脚,主宰于腰,形于手指。脚踩手发,力起脊髓,威力无穷。太极拳主要是练手的,身和脚都是为手服务的.要做到手随意动,手领身动,手动脚动,上下完整一气。做螺旋运动,有圆活之趣。

7.跟步前推。右懒扎衣推至极处时,左脚踩实,右脚微虚,重心落于后腿;左懒扎衣,右脚踩实,左脚微虚,重心落于后腿。要做到沉肩坠肘,含胸拔背,尾闾中正。手掌要直,小手臂要平,胸要含,背要圆。

技击含义

1.懒扎衣被誉为“王手”,其变化无穷。右懒扎衣包含拥、捋、挤、按四个手法。

对方从右方来击我,我用右手接住对方,用搠劲把对方棚出。若对方接住我右手,我右手旋即变成卍字手.脱腕,使对方落空。双掌蓄于胸前,推出,先蓄后推,加大了推出的螺旋力量.攻进对方要害处——膻中穴.发劲击出.使对方倒地。

2.动作三“跟步卍字手”,其实是车轮手。两手卍字手,意在用两拇指点刺对方的胸肋部位。

3.右懒扎衣侧面接手,右手拥,顺势穿入对方腋下,左手卡其手,架梁使对方向后跌出。

4.若对方从正面进攻,我也可以从正面直击而出。如对方用左拳向我胸部或面部击来,我右臂屈肘外旋斜拥化解来力,左掌护胸防其右拳进击;同时,弓步进身,右掌前扑对方面部,左掌下按其胸,双掌合劲,把对方发出。

5.若对方拗手捉我右腕,我即以右手扣定其左臂弯处,使不得前后移动,同时左手内合,左腕内翻,可别折其拇指,接着合掌前推。

6.左懒扎衣主要对付左方之敌。右懒扎衣技击含义,也适用于左懒扎衣,只是左右相反。

懒扎衣的变化和运用是“八法”的随机运用.必须口授身传,决非笔墨所能形容。

三、开合手

1。开手

身体右旋转90度,两手相合于胸前.左脚跟靠向右脚胫骨处,成左丁八步,面向南。两手心相对,立掌向左右两侧开掌,如抱气球,球中之气向外膨胀,两手开至乳根处,微停。两肘成一平线,肘尖向左右,两掌与手臂成直角。开掌时掌指先开,掌跟后开。两脚左实右虚,左脚暗含踩劲,右脚微向上平提,身体微升。

2.合手

接前势。两手往心口处合掌,掌根先合,掌指后合.如抱着气球,往回缩小之意,如同抱着一个压缩的太极网球。在此同时,两脚变成右实左虚。右脚向下平踩.身体下沉.左脚微向上平提。

说明

1.开合手又称开合掌,体现了孙式太极拳的主要特点,孙式太极拳亦称开合太极拳。

2.关于开合手的练习,笔者有这样的体会:两手立掌,手指自然伸展,成圆弧形,开掌合掌两小臂须成一水平直线。开掌,好像有气向外扩张,掌指先开,掌跟后开。开的时候必须运用背肌之力.两拇指开至两个乳根处止(如果开大了,就是“散”了),两手成一个太极,两手像捧一个大气球;同时左脚往下踩劲,右脚微虚,身体上升,两小臂仍为一水平直线,掌与小臂垂直。合的时候,掌根先合,掌指后合,背肌要展开,胸肌要含合,成虚心合掌,两拇指相靠,两个手心微凹,合成一个太极球型;同时,身体向下降(低架子要求蹲到底;高架子只要身体微向下即可)。升降开合时脊柱与地面垂直,直上直下,不前俯后仰,不左右摇摆。做开合手时,手脚开合与身体升降,呼吸,要自然一气.不能有勉强之处。(据陈健侯的再传弟子说:他当初练成开合手花了好几个月的时间。低架子,目前只有个别人练了)整个动作体现了平直圆的要领。练开合手,最易犯的毛病是仅仅两手在动,而胸肌与背肌没有运动,身体也没有上升下降,即没有运用整体的劲力。

技击含义

1.一般认为,它的作用有三:一是转换衔接作用。孙式太极拳以开合手作为动作转换衔接的基本方法.每转身换势以开合相接,它像“门户枢”.起着承上启下的连贯作用。二是技击作用。先师陈健侯说“太极拳如圆球簧黄,触哪里,哪里就能触发,开合手就如此。”孙剑云《孙式太极拳诠真》中说:“开合手,若对方自身后突然抱住我双臂,我即用肘撑住对方双臂,速往下按.并顺势向左转身或向右转身。”这也就是先师所说的“转身走”。三、有特殊的健身医疗作用(详见尤志心《开合手的健身医疗作用》,《中华武术》2007年第7期)。

2.先达有诗云:太极奥妙开合中,一开一合妙无穷。 |