金老师是一个很遵守时间的人,每到有学生约好要来的时候,他总是事先就等好,从来没有让学生们等的时候。我因为奉命要早到一个小时和L老师学架子,所以一般我到的时候,金老师还在吃饭。

有一天周末,我到的早了一些,看见老先生已经座在电梯口,原来今天是孙子要来,老先生便座在这里等了。我不好意思让金老师教我架子,就自己在一边比划,老先生估计实在看不下我笨拙的姿态,就起来演示。演示的不是动作,而是膝盖的运动,表面看,就是一个虚步的姿势,但是这个虚步,要求是虚脚的一面全部靠墙要靠牢,同时实脚可以转动,这个转动是以大转子骨到脚踝之间虚拟的直线为轴,而膝盖弯曲的角度不变的。这样顺时针和逆时针的转动都要灵便,通过这样的转动把身体平送或者拉回。我照着做了一下,发现自己只能转半个圈便卡住了,十分的吃力。金老师说,把这个练开了,不将不迎里面的将和迎就全都有了。这个目前我还不能体会,只好先努力能把这个圈转出来。这个方面,L老师做的比较好,所以他的腿看起来很年轻,不象60岁的人的腿,金老师因为穿着一直比较严谨,没有机会看他的腿,应该也是很年轻的吧。至少比我的强很多了。

在学了第一节之后,看到我演练的架子,L老师特意强调了逢转必沉的概念,转,就是每个单式之间的转换,所以每个单式在做之前和结束后转下一个单式的时候,都必须让身体做一个沉开,沉开,就是里开后的身体自然下沉,做这个的目的是修复在运动做破坏的身弓。所以这个架子,刚开始不能追求连贯,首先要追求的是到位,而要把自己以前练习架子的习惯舍得放掉,这个也是金老师一直强调的话,就是放掉,这个架子开始是很累的,很多习惯也和外面练的不同,你如果要练,就要相信它。

这是一次看我练的很辛苦的时候老先生来跟我说的,他问我对这个架子是不是感兴趣,我说兴趣十足,就是很累啊,他说再过两个月,你的肚子就会小下去了,这时候你就有动力了。我大着胆子开了玩笑说,真的肚子小了我就有姑娘追了,老先生哈哈大笑,说这个架子刚开始要是认真教的话,学生就全跑了,没人吃的了苦的,你先把动作记住,后面要慢慢的修改呢。

那天人来的比较多,F老师在演练一个动作的时候总是不到位,这个动作很多人都做不好,估计以前也是金老师一直强调的。屡次修改之下,老先生大概有了些情绪。变不在搬架子,而是用同样的招式和演练的学生对功。按老先生的话说,你就是差了这一寸。老先生每次进身也就是一寸两寸的距离,对方就是差了这一点就被老师打的跳起,这样一招反复打了五六遍才停手,掉转头来和我们解释。 [page]

解释的主要就是得势和拿重心。得势了就能拿住对方重心,要得势首先要把自己的气打足,气打足了用身体把手带起来,通过自己的手和对手的手的接触把对方的重心也带起来。我自己的感觉就是好比和人搭手的时候自己是个充了一半气的充气娃娃,在和对方搭手的瞬间开始把自己的气打足,在这个打足气的过程中自己的手自然就会被带高,同时通过这个手和对方接通,把对方也带高,这个过程要用的是身体带动,很轻柔隐蔽而不可预测,而不是手的力量,一但用的手的力量,马上犯顶,便不奏效了。这个拿重心的过程,实际自己的重心也有起降,但是要做到对手的重心是在自己之上就能得势了。

我和Z对练的时候,觉得这个姿势实际是很极限的,人要靠足,抽足,忘掉手,不妄动,才能把劲路渗透到对方身体。而手的不动,我理解是两手在不动的点上可以假设其各有一个三维的坐标,我们要保证手严守这个坐标不动,同时还不能僵硬,再做一个全身的抽靠贴,这个过程是一个吸气的过程,但胸腹不能凸出,反而要极力的贴住后背,这样让身体张开,好象一把伞,而伞把所处的位置就是手的位置,这个时候即使手无法抬高对方的重心,也可以有很尖锐的感觉渗透到对方身体。

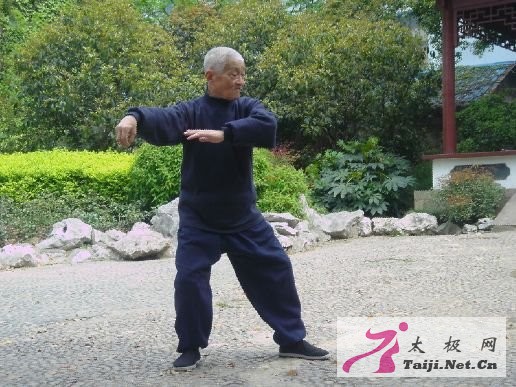

这里说的手无法抬起对方的重心主要是针对我们初学的不到位的人而言,我看金老师演示的时候,他的手和身体是一体的,可以用身体把手钻的很高。在演示起钻落翻的时候,金老师的动作只是身体略微的一扭,同时吸气就已经把手盖过我们头顶,同时脚下的重心已经虚浮。看这个动作的时候,我总是联想的蟒蛇的动作,蟒蛇是没有手的,手就是身体,蟒蛇上树的时候,只要身体一盘就可以上去了而不需要手的动作。而金老师做起钻的时候,感觉他的手就是这样顺着我们的手往上,但是过程很柔和均匀,几乎无法抗拒,你若有顶的心思,就会感觉老先生的手很硬有很大的吸力和弹让你顶的很不舒服反而打的更重。这些是我观察和实际体验的感受,不一定正确,目前先记录下来,再过一段时间回头看看是否有什么变化。

金老师把这些总结了三句话,后比前大,内比外大,下比上大,在盘拳架的过程中要时时刻刻注意这个,就是时刻把自己当作充满气的内胎贴外胎,不能有一刻丢掉这个感觉,丢了就失了式,坚持这个感觉,会很辛苦,但是会很有效果,耐力和内力全都会练出来了,我的肚子也很快就小了(又是我的肚子,真的很大吗?)

我想保持抽靠贴在行架的过程不间断才是连绵不绝的真正意思吧,而不单纯的是手上划的圈连绵不绝,如若那样,我只要在家强化练习手上的划拳推磨岂不是很容易练出来了,简单而直接,何必如此费力。我和金老师讲了这个想法,他并没有直接回答我。而是引用当年孙禄堂公对陈微明说的话,只有从内往外练出来的东西才是自己的,它才会跟着你。靠外在练出来的,是临时的,迟早要走的。最后金老师加了一句。说,就是在拳架的过程中一直保持这个充足气贴足的状态,如果保持不住不如不练,这个就是秘诀,很难理解,但也没那么神秘,只是很多人练的时候就是差这一口气而已。

看似简单啊,我原来盘架子可以连着三遍108式,而按照这个要求,只到三个式子我便腰跨酸涨无法坚持了。

今天就写到这里,后面我会再整理关于开跨和单鞭的感受 |