唐村《李氏家谱》记载有一个动人的故事,诉说了博爱唐村李氏与温县陈家沟陈氏长达数百年的友情。

《李氏家谱》序中,这样记述那段往事:“始祖与河邑常阳村陈公讳卜、郝庄陈公讳厚、李洼李公讳清江、刘村蒋公讳培礼故徙途相舍衣食,义厚,入寺庙拜圣结义。”这五个结拜兄弟在寺前植下两棵柏树和两棵葡萄树作为纪念,号称“二柏架葡萄”,从此年年来此聚会。

[page]

这次偶遇联结了数百年的亲情。200多年过去了,唐村李家与常阳村陈家仍来往密切,他们世代联姻,情深谊厚。这时候两家都已经发展为大家族,由于人丁兴旺,加之村中有一条南北走向的大沟,常阳村甚至改名为陈家沟。两村相距约50里,隔着沁河遥遥相望。陈家沟陈王廷的母亲是唐村人,陈王廷自幼常到舅家走动,与表哥李仲、表弟李信意气相投,经李信父亲、著名武术大家李春茂介绍,他们共同进入唐村外的千载寺、三圣门、太极宫拜师学拳。表兄弟三个仿效始祖、李清江、陈卜,烧香磕头成了结义兄弟,常在一起切磋武艺,共同创立了“太极养生功十三势(式)拳”,都成了名闻遐迩的武林高手。

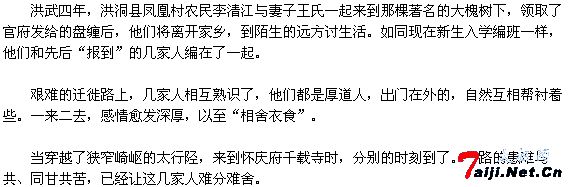

时光又过了300多年,世事沧桑,陈、李两家逐渐淡忘和疏远了。2002年,李立炳在西安找到失传已久的家谱,看到与陈家沟的这段情缘后,他前去拜访在西安居住的陈氏太极拳传人陈立清,这位80多岁的老人在西安武术界德高望重,她一生教授徒弟无数,却从不收一文钱。李立炳心里有点忐忑不安,素不相识,他来得有点儿冒昧。老人小心翼翼地翻阅了那些发黄的纸张,热情地款待了他,一句话说得他心里热乎乎的:“姑舅亲,辈辈亲,打断骨头连着筋。”

2005年3月,温县体育局局长原福全先生看到本报刊发的《〈李氏家谱〉为李岩身世提出新证明末李岩是河南博爱人?》一文后,当即邀陈家沟村主任张蔚珍等人到博爱县唐村考察。回去后即写出题为《太极源流百年争论尘埃落定》的文章在网络发表,顿时引起了全国“武林”广泛的关注。而陈家沟与唐村也自此开始了新的接触。

太极拳源流争论百年难平

1927年,来自河南陈家沟的陈照丕在北京宣武门外立下擂台,与各路武术高手交手,一连十七天不败,轰动北京城。陈照丕遂成一代武学宗师,而太极拳因其集竞技与健身于一体的特点以及儒雅洒脱、刚柔相济的中国传统文化神韵,从此受到国人广泛的喜爱。

与此同时,一场关于太极拳源流问题的争论也从此爆发,关于太极拳的起源和创始人,众说纷纭。据焦作师范高等专科学校副教授程峰介绍,单创始人问题,大致就有唐许宣平、宋张三峰、明张三丰、清陈王廷和朝代不详的王宗岳等不同说法。

河南温县陈家沟的陈氏太极拳源远流长,且广为流传,开拓创新方兴未艾,人们大多认为陈家沟就是太极拳的发源地,陈王廷即是创始人。众多专家和官方经过反复论证,也认定此说。

影响较大的还有张三丰创拳说,太极拳大师吴图南在《国术概论》中认为,太极拳传承过程为:张三丰—王宗岳—蒋发—陈长兴。另一种说法与此大同小异:张三丰—王宗岳—蒋发—陈王廷。

由于门户之争,这些观点彼此相持,难决高下。即便是在陈家沟,对太极拳源流的说法也有不当之处,如陈家沟十六世陈鑫在《太极拳图·序言》中说,其始祖陈卜在洪武七年创拳,是太极拳的鼻祖。程峰引述陈家沟年代更早的碑刻资料,经过严格考证,认为这种说法并不可信。

太极拳深得中国传统文化三昧,其招式凝集着中国传统文化的精髓。所谓“以柔克刚,以静待动,以圆化直,以小胜大,以弱胜强”,这样的拳理来源于《易经》、《黄帝内经》、《黄庭经》、《纪效新书》等中国传统哲学、医术、武术等经典著作,既包含着老子博大精深的哲学思想,又吸收了儒家和佛教等文化的合理内容。它的创立必然有深厚的文化渊源,绝不是一朝一夕之功。

博爱唐村李氏家谱的发现,让很多专家学者和“武林高手”眼前一亮,看到一种全新的关于太极拳起源的记述。

[page]

《李氏家谱》的“李信”条目下是这样记载的:“信,字岩,名威,配陈氏、孔氏……与兄仲、陈沟姑表奏廷(陈王廷字奏廷)千载寺、三圣门、太极宫拜师结义,树志文武,双杰成名,创太极养生功十三势拳、剑、箭艺,名传数省。故奏廷考举,考官不平,之抱打诛辞,避开封杞城姨母家传拳。”家谱“李仲”条目下,相关内容类似。

这段家谱清晰无误地记述了一件事:陈王廷、李仲、李岩共同“创太极养生功十三势拳”,不管从名称还是从家谱现存资料看,这应该是后来被称为“太极拳”的新拳法。

陈家沟的家谱和传说中,没有关于陈王廷与李岩、李仲为姑表兄弟的记载,也没有三人结义创拳的记述,只是关于陈王廷考武举时,因怒考官舞弊,杀人后逃难一节,两村的家谱和传说有着惊人的相似之处。有人推测,成者为王败者寇,李岩、李仲参加了李自成起义军,李岩又被冤杀,连唐村李氏都讳言此事,修家谱的陈氏后裔避而不谈也在情理之中,似乎不能因此否定《李氏家谱》的真实性。

《李氏家谱》中,关于李仲、陈王廷、李岩“千载寺、三圣门、太极宫拜师”的记述,极其重要,它表明,太极拳渊源有自,它植根于历史悠久、三教共融、武学传统深厚的千载寺。

“无极而太极,太极本无极”

陈凯歌的《无极》以及恶搞《无极》的《一个馒头引发的血案》,让“无极”这个词广为人知。但这个词是什么意思?据说其最早见于《老子》的“复归于无极”,意思是回到最原始的无像无形的本来。

千载寺原名无极寺,其遗址残存的《北魏僧惠造像碑》称这座古寺为“无极之乡”、“无极故里”,而残存的《三国魏徐庶生母撰碑》则有“无极养生”字样,由此有人推断,早在东汉和魏晋南北朝时期,千载寺就是一个以“无极养生”著称的所在。但由于史料欠缺,推断还只能是一种猜测。但有碑刻资料表明,唐代前期,这里的确产生了一种“无极养生功”。其创始者,是贞观年间千载寺住持李儒,此人字道子,号十力和尚。他的名号极有意思,据说是唐太宗李世民所赐。

千载寺是个典型的儒、释、道三教合一的地方,分为千载寺、三圣门、太极宫三座寺庙,但它们又是一个整体,用千载寺作为统一的名号。佛祖、文王、孔子、老子在这里都被虔诚地供奉,体现出中国文化兼容并包的特色。

寺中的碑刻《混元三教九流图赞》,体现出其独特的文化见解和追求:“佛教见性,道教保命,儒教明伦,纲常是正……三教一体,九流一源,百家一理,万法一门。”

在千载寺发展史上地位极其重要的十力和尚,更是将三教合一作为平生目标,身体力行。清朝康熙年间的《千载寺唐僧十力传碑》记载,大唐贞观年间,李世民赐他姓李名儒,字道子,号十力僧,这个名号本身就是“儒、释、道三教合一”。他一生都在宣扬“弘扬儒、释、道三教”,按照他的嘱咐,他死后举行葬礼时,“身穿道袍,体盖袈裟,头枕三教经书,手持墨剑,僧人立左,道士守右,儒官仪礼,三教经日不散”。真可谓“合”得彻底,“合”得死心塌地。

十力和尚一生勤奋好学,对于三教名著无所不读,并能融会贯通。碑刻说,他是河内(今焦作一带)人,“少即聪,目过不忘,文、武、医、易、博、艺皆修,《涅 》、《摄论》、《黄老》经通”。有了这种修为,十力和尚将《易经》与《大明渡无极经》、《易筋经》、《道德经》、《黄庭经》、《千金翼方》等熔于一炉,“导引吐纳,创艺无极养生武功,练传‘千载养生医鉴秘诀’。”在当时武林中,十力和尚也是大大有名。

[page]

十力和尚一生四处游历,晚年归故乡传授弟子,他对弟子要求极为严格:“三教意正,严律武风。勿为霸腐,皆为民生。以柔克刚,舍己从人。未成功器,勿名师门。”

程峰对唐村《李氏家谱》和千载寺碑刻进行过深入的研究,他向记者介绍说,宋代大儒周敦颐在《太极图说》中讲,“无极而太极”,“太极本无极”,足见太极、无极本相通,唐僧十力和尚“创艺无极养生武功”,应该说奠定了后来“创艺”太极养生功或太极拳的基础。

陈、李两姓分传太极养生功

按照唐村《李氏家谱》记载,陈王廷、李岩、李仲进入千载寺,学习无极养生功的带路人,是李岩的父亲李春茂。

李春茂年轻时“入千载寺、三圣门、太极宫”,拜一个叫博公的武道为师,“习拳、渡剑,看星相,读兵法,弘扬三教合一,论无极养生功,创十三势(式)拳、剑、枪艺,誉传神功,游教传拳于晋、鲁、陕、浙、湖、广,数省赫名焉”。

在千载寺,他学到独特的“无极养生武功”,因天资卓绝,他将十力和尚已创立近千年的“无极养生武功”推进了一步,形成“十三势(式)拳、剑、枪艺”,因此名声广布江湖,成为一代武学大家。他将陈王廷、李岩、李仲送进千载寺师门习拳,同时应该也将自己独创的“十三势(式)拳、剑、枪艺”传授给他们。

李春茂对无极拳的理论研究颇为深入,他在万历十八年(1590年)写的《无极养生拳论》中说:“无极者,人未练之先,无思、无意、无形、无象、无我、无他,胸中混混沌沌,一气浑论,无所向意者也……永人之天年,畅达人之血脉筋骨,欲从后天返先天而卫生之术,无极养生功者也。”同年写的《十三势行功歌》则说:“十三总势莫轻视,命意源头在腰隙。变换虚实须留意,气遍身躯不少滞。静中触动动犹静,因故变化视神奇……”这些论述,体现了无极养生的真谛。

有此名师悉心指点,陈王廷、李岩、李仲武艺精进自不待言,三人天资聪颖,经多年相互切磋,最终又将李春茂的“无极养生功十三势”推进一步,“创艺太极养生功十三势拳、剑、箭艺”。

明朝末年,天下大乱,陈王廷、李岩、李仲兄弟三人星散各地。李岩被李自成冤杀,陈王廷、李仲得全天年,他们各自进一步演练太极养生功,传给自己的后代,形成了两条传播渠道。

《民国温县志稿》写道:“至清初,(陈)王廷为县学武生,于拳术更加研究,尤多心得。近今所谓太极拳,即由其发扬光大,历代相传,成为独得之秘。”这段记载,应该大致说出了后来陈家沟太极拳的演变。陈家后来人才辈出,出现了诸如陈长兴、陈鑫等武术大家,将太极拳发扬光大,形成不同套路,并衍出各家太极拳。

唐村太极拳在清朝也十分兴盛。李岩被冤杀后,李仲逃难浙江,他的五个儿子也追随其在浙江生活,长子李元钦习十三势拳剑枪法,成为一代名家,终生以传拳为业;次子李元臣精于十三势拳,先后在安徽和河南舞阳传拳,带出不少弟子;四子李元善习十三势拳剑枪法,成为武学名师,一生弟子达数千人。此后,李家又出现了李鹤林、李嘉际等太极拳名家。到了近代,陈家太极拳人才辈出,而李家逐渐势微,双方拉开了差距。

去年3月,温县体育局局长原福全与陈家沟人前去唐村探访,偶然听到李鹤林故居大门上方曾有一块好匾,上面有四个镏金大字“武元杰第”,落款是“门弟王宗岳”。因李鹤林故居过去是大队部,唐村人对这块匾极为熟悉,可惜“文化大革命”时被烧了。

原福全一听此话大为吃惊。王宗岳著有《太极拳论》,说理深透,文采飞扬,被后世奉为太极拳理论经典著作。但此人身世不为人知,甚至哪个朝代也不很清楚,在“张三丰创拳说”中,是经由此人传太极拳于陈王廷或陈长兴。如果他是唐村李家十二世李鹤林的弟子,那“张三丰创拳说”显然就站不住脚了。

唐村人传说,王宗岳在清乾隆年间曾在唐村教过六七年书,跟李鹤林学。王宗岳是山西洪洞凤凰村人,是唐村李氏老家的人。原福全说,唐村的这种传说,与顾留馨、唐豪等考证的王宗岳1791年在洛阳、1795年在开封教书为业的说法吻合,时间上也非常接近。

当年,经李信父亲、著名武术大家李春茂介绍,陈王廷与表哥李仲、表弟李信共同进入唐村外的千载寺、三圣门、太极宫拜师学拳,共同创立了“太极养生功十三势(式)拳”,成为名闻遐迩的武林高手。图为无极圣源碑。

唐村《李氏家谱》记述了李氏与温县陈家沟陈氏长达数百年的友情。图为陈氏太极拳传人陈立清在看《李氏家谱》。

|