梅 之 风 骨 北方二月的冬日,清寒料峭。

2009年的第一场雪,来的正是时节。

京北闹市中一片宁静的庄园中,一位身着传统中式大褂的人正在雪中练拳,拳法古朴典雅,神态从容自若。他的动作不紧不慢,似行云般飘逸灵动。观其拳,有风云气象,无一丝火气。

——这便是初见梅墨生先生时,在我脑海里留下的印象,其人之风骨宛若其姓氏一般坚韧、肃然、从容、淡定的绽在天地间一片白茫茫之中。 梅墨生出生于河北一户书香门第,受家庭影响,自幼便喜爱读书。《三国》、《水浒》、《七侠五义》等著作中智勇双全、武艺精湛的英雄人物与其与生俱来的豪迈气节产生了共鸣,从而萌发了对武术的向往与热忱。

自幼好学的梅墨生兴趣爱好广泛,不仅博览群书且常习读棋谱,钻研棋技。热爱下棋的他在一次偶然机缘里遇到了一位棋艺精湛的高人——这便是梅墨生武术的启蒙恩师俞敏先生。

生于六十年代的梅墨生由于儿时经历了国家的三年困难时期,身体较弱。俞先生见他为人忠厚仁义又颇具慧根,在切磋棋艺之余,决定传授武功以让他强身健体。

与俞先生习武的时日久了,梅墨生与老师的感情也愈发深厚,他发现俞先生不只是内家功夫好,在医术上也有相当造诣,对医理的表达是引经据典、条理分明,尤擅点穴,这深深吸引了梅墨生的好学心。自此,开始了梅墨生的中医的研学之路。尔后不久,梅先生的父亲让他认识了一位当地中医院的老院长。李院长见他小小年纪便懂得医术且天资聪颖,便决意进一步传授学问给他。于是,梅墨生本着对医学的执着与热情继续研学。

随着两位医术高明的师傅,这一学便又是几年,自此,年轻的梅先生又掌握了一门中医的本领。

若说俞敏先生是一名对武功、医术、棋艺皆有极深造诣且懂易理的高人,不如说他是一位隐于闹市之中的居士更为准确。

庄子有云,“技近乎道”。俞敏传授给梅墨生的不仅仅是扎实的武艺基础,更是习武之道,为人之道。梅墨生后来低调淡雅的行事作风、寡淡无欲的生活状态、肃静安然的内心,亦是少年时受启蒙恩师影响的深远映射。 对于梅墨生而言,1985年是他与太极拳缘份的开始。在这一年里,梅墨生正式拜李经梧老师为师,成为其重要弟子。

梅先生始终记得俞师在其离开家乡前的叮嘱:“不遇真人不拜佛,你要抓住机缘,拜真正有道义的高人为师。”而李经梧老师便是梅先生的缘分,一位从武艺、德行皆在武林有口皆碑的得道高人。

李经梧,二十世纪中一代武术大家。他在武术上融吴式、陈式、杨式、孙式等四家太极功夫于一体,臻于化境。在80多年的人生历程中,他经历了从旧中国到新中国、从商人到武师的转变,却如水流随势。坦然处世,从极显到隐于北戴河,都表现得波澜不惊;他本是民间拳师,却积极协助政府推广简化太极拳,突破门户之见,把《太极内功》公诸于世。一生颇多可圈可点之处。 若说真的是缘份,那梅墨生与李经梧老师定是缘份深厚。在十二年的光阴里,梅墨生都在李经梧老师的悉心指点下研习、修炼太极拳。同时接触众多爱武、习武之人,相互交流切磋,如鱼得水。

对于推手心法,李经梧老师有一个说法:“当你的念头动时,我才能动你的心气儿,我能动你的心气儿,才能够提起你的人来。你没有胜我之念,想打赢是不容易的。”所以说,太极拳实为借力打力,借人之势。可见太极是功夫与心性的一种修炼,所以在梅墨生看来,功夫即是人性的体现。 以扎实的武术基本功为基础,加以中医知识的辅助,梅墨生的内功进展的很顺利。然而每每提及恩师,梅墨生先生总会谦逊的说道:“我极敬佩我人生中的这两位老师。他们的内功极为深厚,我用心研习多年,仍不达我恩师的境界十之二三。”

居于对恩师的敬佩之情及善与人同、强身强国的心理,梅墨生还将众多同门师兄弟与李经梧老师学习太极拳的感悟、心得整理成册,书名《大道显隐-李经梧太极人生》。 梅先生现任中国国家画院理论研究部副主任、一级美术师、中国美学学会会员、文化部艺术品评估委员会委员、中国文物学会特聘鉴定专家、国际书法家协会常务理事、荣宝斋画院特聘教授、中国人民大学等多所高等院校的客座、兼职教授,还是中国武协会员、北京吴式太极拳研究会副会长、武当山武当拳法研究会顾问、武当百杰、武当松溪神意派内家拳研究会副会长。主要从事中国画、书法的创作与研究。尽管得到了社会的充分认可、肯定,梅墨生仍旧保持低调、淡薄、谦和又不卑不亢的姿态,怡然安定的工作与生活。

毛泽东的名诗《卜算子.咏梅》中有云“悬岸百丈冰,犹有花枝俏”。诗句一出,梅的坚毅、柔韧、灵慧、肃然已经浑然天成——此乃梅之风骨。 [page]

墨 舞 精 神

自然界的线条、色块、架构等元素,以不同的方式组合起来,称之为“景”,在艺术家心中,这些也叫做“象”。以自身的修为去感悟自然的精妙,便是“观象”,其中层次的高低,就要看艺术家的追求和学识了。

在提高人的修为上,中国古代所提倡的大境界叫做“文治武功”,一文一武,殊途同归,大可治国,小可齐家修身,其中妙处,非个中人难以真切体悟。

2006年10月,在一次全国性黄宾虹画展与研讨会上,梅墨生先生说道:“在20世纪的中国画坛,黄宾虹实可谓一道独特而绮丽的风景。‘自然美’的召唤使他在三代古文字的意趣上找到了自我的艺术感受。黄宾虹执着于传统绘画的‘内美’的价值理念,亦捍卫着传统艺术的精神价值。”

这是梅墨生对黄宾虹的研究,也是他自身追求的一种写照。

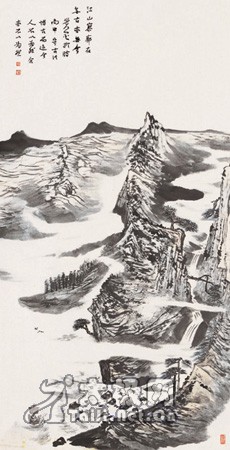

时隔两年有余,我有幸在梅先生家看他的书法、画作。恍然体会到他说这番话的心境,以及他画作与黄宾虹作品的脉穿神意。梅先生的山水画线条舒缓流顺且沉稳深厚。布景有疏淡清逸——使墨如气一般在画面上任意纵横氤氲,亦有黑密厚重的积墨,笔墨攒簇,层层深厚。这样的刚与柔、疏与密、浓与淡,恰如其分的融合在一起,外观其韵之和谐,内观其涵之丰满。实乃梅先生墨舞精神之独到也。 在梅墨生的画作中,有许多以山水花鸟为题材的写意。虽画面呈现栩栩如生景物,但多数并非实体,而是梅先生内心情感、彼时感悟等虚像通过景物这一媒介传达出来的反映。

对人而言,“看”其实分为两种——用眼看和用心看。单说“用心看”,又可分为两种——向内看和向外看。对向内看而言,便是客观冷静的认识自己,了解自己的心性;对向外看而言,便是清楚分析周身环境、繁杂世事等。用太极的态度来“看”,便是主张“向内认识并稳定自己的内心,向外认清外界的事物及物象,使内心不受其干扰动摇”。

见纸上或几许幽竹,或苍劲古松,或高山流水,瞬间便将你带入梅墨生的内心世界——暮鼓晨钟,清磬如玉,不惹尘埃的悠然境界。

一位作者的文化底蕴与心性将直接影响到画作所达之“意”、所处之“境”,而视觉所接收到的画面的外与内、实与虚、形与意也将直接带领观者体味作者的“心性”。

梅墨生的书法与绘画也受到了太极思维深远影响。

梅墨生的作品讲究“文”,讲究“韵”,讲究“劲儿”——太极劲儿。

何为太极劲?

太极劲儿即是指:阴阳劲儿、虚实劲儿、开合劲儿、吞吐劲儿、刚柔劲儿。借力将一个百余斤的人放出去,定是用小力,而非用大力;是用柔顺之力,而非顶撞之力;是用灵活之力,而非僵滞之力;是借力打对手之劲源,而非用自己的本力与对手角力。

书写、作画亦是同理。在梅先生书画作品的用笔与构图上,无不体现着阴阳和谐、虚实转换、开合有序、吞吐有象、刚柔相济的太极文化思维。从其作品中便可以看出,梅墨生的本体具有太极心,并以太极方式面对生活中的人事物。正所谓“无极太虚气中理,太极太虚理中气。乘气动静生阴阳,阴阳之分为天地。未有宇宙气生形,已有宇宙形寓气。从形究气曰阴阳,即气观理曰太极”。

在一次访谈节目中,梅先生曾说:“由于中国近代社会发生了重大变革。在军事侵略、经济侵略、政治侵略最后到文化侵略的这番次第的殖民、半殖民之中,受西方文化影响,也就是所谓的强势文化,我国的民族文化发生了重大的变迁。此变迁即是人们对文化的观念、价值的判断发生了变化,变得复杂多元了。亦可以说是反叛了。”

梅墨生说:“艺术家必须关怀现实人生”。因此,他不愿为了经济效益去讨好读者、讨好市场和某些人,他只愿用心去创作、用真情实感来感动观者。这与对艺术的追求理解有关,在梅先生眼中,无论是太极艺术还是书画艺术皆是个体生命对整体人类文化的感悟。来自内心对自身本体的真实认识以及对外界事物乃至时代的感应。

梅墨生长年于多所大学内任教,出于对中华民族传统文化的热爱、发扬传统文化的希冀以及强烈的民族责任感,梅先生常教导他的学生们——身为炎黄的子孙、中华的后人,一定要尊重、了解、继承乃至弘扬中华民族自己的文化艺术。

梅墨生还主张文武兼备。

在整部《左传》里,你看不见一个因胆怯而临阵脱逃的人。甚至连孔子也是“钓而不纲,戈不射宿”,而并非一个只会之乎者也的酸腐文人。在封建时代,贵者称“士”,贱者称“庶”。那时的君子能触槐而死,也能赋诗作文;能驰骋疆场,也能巧言善辩。而战国之后,士族阶级被推翻,文武兼备的人格理想被抛弃,文武对立开始。梅先生对此慨然叹息。

文与武,就如阴与阳、虚与实、刚与柔,相辅相成。需有“文”为基础,才可能体悟武的技艺高深、道义境界;需有“武”的慷慨刚劲为基础,才可能使“文”博广、豪迈。

就是梅先生这般文武相济的书法、画作,才能够给予观者以韵远悠然和谐之感。

借《管子•内业》之句来说:梅先生之墨道,无根无茎,无叶无荣。万物以生,万物以成,命之曰墨舞精神。

[page]

生 生 不 息 在梅先生所著《对太极拳理的几点体悟》一文中有这样一段话——太极拳者,乃是中国武学文化发展到一定阶段的必然产物。他的尚自然、崇虚灵、重中定、用阴柔等等,正是中国文化从汉唐的阳刚向宋元的阴柔转化的一种文化反映,这一文化反映体现了中国思想的向内追求和尚柔趣味。

若要用一个词来形容梅墨生的太极心境,吾定会选择“圆融”——圆满、包容、融入。

本体之精神圆满、姿态包容,身心皆融入自然。

若说太极拳好似一汪弥深的沧海——博大、慷慨,那海里一定会有天真的鱼儿,柔韧的海草,海浪拍岸循循不息;若说太极拳好似一座弥高的苍山——沉稳、静穆,那山上定会有汩汩不息的泉水,生机勃勃的草木,一派脉脉春色。

梅墨生正是在这山海之中汲取养料,滋润生命。

博大,慷慨,沉稳,静穆,阴阳相济,生生不息。这些安然自若的状态,早不单单是梅先生修炼太极拳的感悟,更是已经融入了他的生活——太极生活。

梅墨生曾说:“吾以四十余年的浮生阅历来参太极,在我看来,太极从来都不只是一门功夫,而是一门‘实学’——实验之学、实证之学、实修之学。必须怀有深厚的中国文化积淀来修炼太极,才是在真正做太极功夫、太极学问。”

每一个习练太极功夫之人,相信都是对中国文化有着热忱与向往之人,然而对太极的修炼绝对是有境界之分的。意愿、素质、修养不同,修得的成果自然也会层次异同。

有一类人将太极视为一种“术”来练习,侧重于招式与架势上的肢体动作,类似体操。这样的太极术实亦勿需菲薄,它毕竟可以舒展筋骨,活动气血,疏通经络。太极内功法是一种动静功结合的导引法,主要通过意守、以息运气、呼吸锻炼等方法,以增强内气而产生祛病强身等功效。

还有一类人将太极视为一种“功”,更看重其武功的质,侧重于试手与技击。太极内功原系太极拳的内炼功,早先在武术界中流传,以增强技击能力为主要目的。然这武功高低则要取决于对太极拳的核心内功、本质内劲的拿捏与掌握。

终又推回到了个人的意愿、素质、修养。

太极拳实乃一种“文化拳”。习练之人需要有良好的文化修养和哲学逻辑,文化积淀越深厚,体悟便越深刻;哲学逻辑性越强修炼的层次就会越高。 梅先生更认为太极拳应提倡与时俱进,与时代同步,使之成为一种更为源远流长并发展进步的民族文明。因此,更应重视太极的内在修为。习武者,万万不应是逞匹夫之勇的鲁莽武夫,如此而已,只会被文明时代的洪流中所淹没、遗弃。近代大儒梁漱溟在20世纪三十年代便在《东西文化及其哲学》一书中直中肯綮地说:“中国文化是内向的”。作为太极拳武术的传承者、中华民族文化的弘扬者,我们更应坚守前辈们的谆嘱——至文者至武,至武者至文。

练功,一定要用心。梅先生非常重视“中定”,李经梧老师亦言之“从容中道”。

梅先生认为,中定是太极运动的基础,太极运动由中定而来。且中定是太极拳用意不用力运动的关键,掌握了中定便连通了进入太极拳殿堂的桥梁。另外,中定还是现实懂劲儿的基础,是掌握推手诀窍的关键。“中定”主张不前不后,不左不右,不上不下,不刚不柔,不丢不顶,不争不释——这绝非容易的事情,需要多年踏实的修炼。其既是一种心法,更是一种境界。

据多年自身研习太极拳的经验,梅先生说:“太极的修炼特别应该重视的是‘内’与‘外’,两者缺一不可。”

拳架绝非是不重要的,祖先们发明招式并将其组合成套,其必定自有招式的科学性及实用性。中国武功亦确实具有武技、武功、武艺、武道的多重功能,观赏性的武艺也不必全盘否定它,不过只纠缠与架势的摹仿与练习,而不解其内家性质,恐是无法接近太极真谛的,仅可将之视为一种表演化的运动。然而,对于追求武功者而言,花拳绣腿毕竟是不能实战的,从技击与养生两大功能上有所失漏。

相反的,对内意的追求较为合乎拳经“用意不用力”的宗旨,就是“重内不重外”。重意不重力,才会使拳道走上正轨。但是,在如何用意?重意到什么程度?又不可不知。重意不重力,不可弃形于不顾,内功心法并不玄虚,我们并不推崇类似表演的虚妄内功,比如一部分被神话了的凌空劲儿、隔空打人等。一切应尊重科学,实事求是。“意”的运用是切实的,能量大小必是通过研练层次递进的。武功不可能不用一点儿力气,所谓“四两拨千斤”,其“四两”是必须的。

因此,梅先生认为:形与意乃是练太极拳必须弄懂的东西,甚至一切中国传统文化都要处理好这对存在。形与意、外与内、实与虚——也就是阴阳对立统一的原则,此外无道。偏执则非太极,单一则不合道。 “其实很多人对太极拳有这样一个误区,认为太极拳不会打人,只会推,所以其武功性不强。” 梅先生说道。“实则不然。正所谓‘打人容易,摔人难;摔人容易,放人难’。”

通俗的讲,“打”,这是人与生俱来的本能,一个刚出生的婴孩儿也会伸出小拳打人。而“摔”人,就需要角度、技术,需要借劲儿了,但其终究是门伤人的技能。再至“放”人——这才是真正的太极功夫。由于太极与儒学、道教的紧密联系,太极功夫惯于推手,似友谊性的、不伤人的将对手如抛物线般发放出去,功夫到家者可放人于丈外不成问题。在旁观者看来甚至会有如同二人在进行技艺表演般的美感。

中国的功夫若到达了一定高度,便是一种艺术。太极亦是如此,它不仅仅是一门高深的学问,同时也是一门和谐的美学艺术。

能够同时把底蕴极深厚且学术性极强的中医、太极拳、书画集于一身,并且互为补充,良性循环,这是用功与天赋的结合。

在梅墨生迭遇人事的一生中,太极对他的影响是具有延伸性的。如太极“道”,道是客观的,它是万物的本原。作为本原的道与自然是同一的,它就是自然,老子说,“道法自然”。生生不息也。 墨 生 梅 花 红 欲 然 中国最早谈道的经典《简易道德经》里所述:“简,道之根。易,经之本。道,事物之行径。经,事物之步法。无简之道则曲,无易之经则荒。简生道,道法于自然,失道无恒,循道而长。”其说明了,简是自然现象所依的最基本规律。道以这个规律为根本就成了事物的行径。这个行径即有规则的道。不是以简为根本的行径是曲折的。

梅墨生说:看尽繁华,只有几笔。

所以,正直的道就是出于简即为简生道,道的动作方法依赖于自然,取决自然就是真正的道。事物要是没有这个道,就不会永远地生存下去。要是遵循这个道,不但能长久地发展而且还会不地增长壮大。

梅墨生说:千招用过,只有一手。

道,无形无象,无声无嗅,大而无外,小而无内。道,确能够产生天地万物。道,主宰天地万物的总能源。

道是产生一切形式的根本,也是主宰一切形式的根本。人们唯有去除一切的形式,才能够见道,此谓“为道日损”。可惜的是,当今大多的修道者和学术研究者,不是“为道日损”,而是“为道日增”,总想通过有为的方式,形式上的手段认识和了解大道,如此只能背道而驰。

梅墨生说:太极之道,有无相生。

道,就像水一样,无声无息无为而养万物,此道之力,人不可及。唯有无为而寻道方可及道,另行他路必自损道行。 梅先生家的布置简洁古朴。在厅堂里,挂有一副水墨梅花图。苍劲的枝干上几朵墨色的素梅傲然开放。

|